人工智能在性格预测中的应用与进展

人工智能在性格预测中的应用与进展

在当今数字化时代,人工智能技术正在改变我们理解和分析人类行为的方式。其中,利用AI进行性格预测是一个备受关注的新兴领域,它不仅为心理学研究提供了新的方法,也为商业决策和个性化服务开辟了新的可能性。本文将深入探讨人工智能,特别是机器学习和深度学习在性格预测领域的最新应用与研究进展。

性格预测的重要性与应用场景

性格是人类行为和思维模式的核心驱动因素之一。准确预测一个人的性格特征可以帮助我们更好地理解、预测和影响人类行为。在商业领域,性格预测技术可以应用于以下几个方面:

-

客户细分: 通过对客户性格特征的分析,企业可以将客户群体细分为不同类别,从而制定更有针对性的营销策略。

-

个性化营销: 根据客户的性格特征,企业可以提供更加个性化的产品推荐和服务体验,提高客户满意度和忠诚度。

-

产品开发: 了解目标用户的性格特征,可以帮助企业开发更符合用户需求和偏好的产品。

-

客户服务: 在客户服务中,了解客户的性格特征可以帮助客服人员更好地与客户沟通,提高服务质量。

除了商业应用,性格预测技术在心理健康、教育、人力资源等领域也有广泛的应用前景。

性格预测的主要方法与数据来源

随着人工智能技术的发展,性格预测的方法也在不断演进。目前,主要的性格预测方法包括:

-

基于问卷的传统方法: 如大五人格测试(OCEAN)、Myers-Briggs类型指标(MBTI)等。这些方法虽然被广泛使用,但存在主观性强、易受社会期望影响等缺点。

-

基于文本分析的方法: 利用�自然语言处理(NLP)技术,分析个人在社交媒体、邮件、聊天记录等渠道的文本数据,从中提取性格特征。

-

基于行为数据的方法: 分析个人的上网行为、消费记录、地理位置等数据,推断其性格特征。

-

多模态融合方法: 结合文本、语音、图像等多种数据源,全方位分析个人特征。

在这些方法中,基于文本分析的方法因其数据获取相对容易、可扩展性强等优势,成为当前研究的热点。常用的数据来源包括:

- 社交媒体数据(如Twitter、Facebook等)

- 客户服务互动记录

- 产品评论

- 博客文章

- 电子邮件通信

机器学习与深度学习在性格预测中的应用

近年来,机器学习特别是深度学习技术在性格预测领域取得了显著进展。以下是几种常用的模型和方法:

-

预训练语言模型: 如BERT、GPT等大规模预训练语言模型在性格预测任务中表现出色。这些模型能够捕捉文本中的深层语义特征,有助于更准确地分析个人的语言使用模式。

-

循环神经网络(RNN): 包括LSTM和GRU等变体,适合处理序列数据,能够捕捉文本中的长期依赖关系。

-

卷积神经网络(CNN): 虽然主要用于图像处理,但在文本分类任务中也表现良好,可以提取局部语义特征。

-

注意力机制: 在处理长文本时特别有效,能够关注文本中与性格特征相关的关键部分。

-

多任务学习: 同时预测多个性格维度,利用不同任务间的相关性提高预测准确率。

-

迁移学习: 利用在大规模数据集上预训练的模型,通过微调适应性格预测任务,有效解决数据稀缺问题。

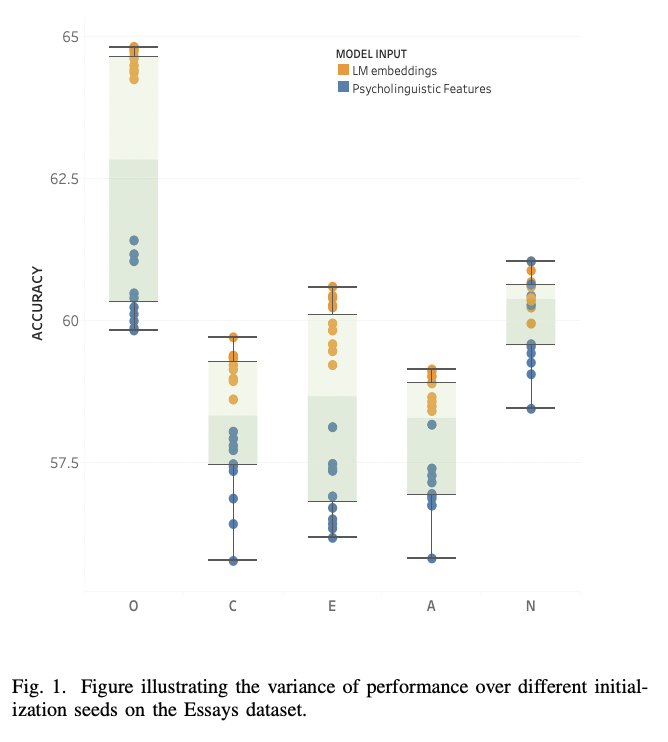

上图展示了不同机器学习模型在性格预测任务上的表现对比。可以看出,基于语言模型的方法(如BERT)在多个性格维度的预测上都优于传统的心理语言学特征方法。

性格预测的挑战与未来发展方向

尽管AI在性格预测领域取得了显著进展,但仍面临一些重要挑战:

-

数据隐私与伦理问题: 性格预测涉及大量个人隐私数据,如何在保护隐私的同时进行有效分析是一个重要课题。

-

跨文化适应性: 不同文化背景下的语言使用模式和性格表现可能有所不同,如何开发具有跨文化适应性的模型是一个挑战。

-

长期稳定性: 个人的性格特征可能随时间变化,如何捕捉这种动态变化是未来研究的一个重要方向。

-

可解释性: 深度学习模型往往被视为"黑盒",提高模型的可解释性对于增加用户信任和模型应用至关重要。

-

多模态融合: 如何有效融合文本、语音、图像等多种数据源,全面刻画个人特征是未来研究的重点。

未来,随着技术的不断进步,我们可以期待看到以下几个方面的发展:

- 更精细化的性格模型: 超越传统的大五人格等模型,开发更加细致和多维度的性格描述体系。

- 实时性格分析: 结合边缘计算技术,实现实时的性格特征分析和预测。

- 个性化AI助手: 基于用户性格特征的个性化AI助手,能够更好地理解和满足用户需求。

- 心理健康预警: 利用性格预测技术,早期识别潜在的心理健康问题,提供及时干预。

结论

�人工智能在性格预测领域的应用正处于蓬勃发展阶段。通过机器学习和深度学习技术,我们能够从海量数据中提取有价值的性格特征信息,为心理学研究、商业决策和个性化服务提供强大支持。然而,在享受技术红利的同时,我们也需要警惕其中的伦理风险,确保技术的发展始终服务于人类福祉。

未来,随着算法的进一步优化、数据质量的提升以及跨学科合作的深入,我们有理由相信,AI驱动的性格预测技术将为我们带来更多令人兴奋的可能性,帮助我们更好地理解人性,创造更美好的社会。

参考资料

-

Mehta, Y., Majumder, N., Gelbukh, A., & Cambria, E. (2020). Recent trends in deep learning based personality detection. Artificial Intelligence Review, 53, 2313-2339.

-

Mehta, Y., Fatehi, S., Kazameini, A., Stachl, C., Cambria, E., & Eetemadi, S. (2020). Bottom-up and top-down: Predicting personality with psycholinguistic and language model features. In 2020 IEEE International Conference on Data Mining (ICDM) (pp. 1184-1189). IEEE.

-

GitHub repository: yashsmehta/personality-prediction

本文深入探讨了人工智能在性格预测领域的应用与进展,涵盖了技术方法、应用场景、挑战与未来发展方向等多个方面。希望本文能为读者提供一个全面的视角,了解这一前沿研究领域的最新动态。同时,我们也呼吁研究者和从业者在推动技术创新的同时,注重伦理和隐私保护,确保AI技术的健康发展。

编辑推荐精选

讯飞智文

一键生成PPT和Word,让学习生活更轻松

讯飞智文是一个利用 AI 技术的项目,能够帮助用户生成 PPT 以及各类文档。无论是商业领域的市场分析报告、年度目标制定,还是学生群体的职业生涯规划、实习避坑指南,亦或是活动策划、旅游攻略等内容,它都能提供支持,帮助用户精准表达,轻松呈现各种信息。

讯飞星火

深度推理能力全新升级,全面对标OpenAI o1

科大讯飞的星火大模型,支持语言理解、知识问答和文本创作等多功能,适用于多种文件和业务场景,提升办公和日常生活的效率。讯飞星火是一个提供丰富智能服务的平台,涵盖科技资讯、图像创作、写作辅助、编程解答、科研文献解读等功能,能为不同需求的用户提供便捷高效的帮助,助力用户轻松获取信息、解决问题,满足多样化使用�场景。

Spark-TTS

一种基于大语言模型的高效单流解耦语音令牌文本到语音合成模型

Spark-TTS 是一个基于 PyTorch 的开源文本到语音合成项目,由多个知名机构联合参与。该项目提供了高效的 LLM(大语言模型)驱动的语音合成方案,支持语音克隆和语音创建功能,可通过命令行界面(CLI)和 Web UI 两种方式使用。用户可以根据需求调整语音的性别、音高、速度等参数,生成高质量的语音。该项目适用于多种场景,如有声读物制作、智能语音助手开发等。

Trae

字节跳动发布的AI编程神器IDE

Trae是一种自适应的集成开发环境(IDE),通过自动化和多元协作改变开发流程。利用Trae,团队能够更快速、精确地编写和部署代码,从而提高编程效率和项目交付速度。Trae具备上下文感知和代码自动完成功能,是提升开发效率的理想工具。

咔片PPT

AI助力,做PPT更简单!

咔片是一款轻量化在线演示设计工具,借助 AI 技术,实现从内容生成到智能设计的一站式 PPT 制作服务。支持多种文档格式导入生成 PPT,提供海量模板、智能美化、素材替换等功能,适用于销售、教师、学生等各类人群,能高效制作出高品质 PPT,满足不同场景演示需求。

讯飞绘文

选题、配图、成文,一站式创作,让内容运营更高效

讯飞绘文,一个AI集成平台,支持写作、选题、配图、排版和发布。高效生成适用于各类媒体的定制内容,加速品牌传播,提升内容营销效果。

材料星

专业的AI公文写作平台,公文写作神器

AI 材料星,专业的 AI 公文写作辅助平台,为体制内工作人员提供高效的公文写作解决方案。拥有海量公文文库、9 大核心 AI 功能,支持 30 + 文稿类型生成,助力快速完成领导讲话、工作总结、述职报告等材料,提升办公效率,是体制打工人的得力写作神器。

openai-agents-python

OpenAI Agents SDK,助力开发者便捷使用 OpenAI 相关功能。

openai-agents-python 是 OpenAI 推出的一款强大 Python SDK,它为开发者提供了与 OpenAI 模型交互的高效工具,支持工具调用、结果处理、追踪等功能,涵盖多种应用场景,如研究助手、财务研究等,能显著提升开发效率,让开发者更轻松地利用 OpenAI 的技术优势。

Hunyuan3D-2

高分辨率纹理 3D 资产生成

Hunyuan3D-2 是腾讯开发的用于 3D 资产生成的强大工具,支持从文本描述、单张图片或多视角图片生成 3D 模型,具备快速形状生成能力,可生成带纹理的高质量 3D 模型,适用于多个领域,为 3D 创作提供了高效解决方案。

3FS

一个具备存储、管理和��客户端操作等多种功能的分布式文件系统相关项目。

3FS 是一个功能强大的分布式文件系统项目,涵盖了存储引擎、元数据管理、客户端工具等多个模块。它支持多种文件操作,如创建文件和目录、设置布局等,同时具备高效的事件循环、节点选择和协程池管理等特性。适用于需要大规模数据存储和管理的场景,能够提高系统的性能和可靠性,是分布式存储领域的优质解决方案。

推荐工具精选

AI云服务特惠

懂AI专属折扣关注微信公众号

最新AI工具、AI资讯

独家AI资源、AI项目落地

微信扫一扫关注公众号